Hace dos semanas escribía que la baja de la inflación se festejaba en Miami, en referencia a dos hechos aparentemente desconectados, pero con un factor común: la apreciación de la moneda. Recibí varios comentarios que decían que realmente no fueron tantos los argentinos que viajaron al mundial de clubes, sino que ya vivían allí. Eso no implica que no estemos caros en dólares. De hecho, en las últimas semanas se publicaron una serie de indicadores oficiales que lo confirman. Veamos cuáles son.

A importar que se acaba el mundo

Un indicador publicado recientemente por el INDEC dio mucha tela para cortar: la balanza de pagos. El dato refleja todas las transacciones realizadas entre residentes argentinos y del exterior, y se divide en dos grandes cuentas: la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente refleja todas las transacciones de comercio (exportaciones e importaciones) de bienes y servicios, y con el pago de intereses de las deudas externas pública y privada, el pago de utilidades y dividendos de las inversiones extranjeras, y las remesas internacionales. La cuenta financiera refleja todas las transacciones relacionadas con el stock de inversión extranjera directa (IED) y capitales financieros. De la suma de estas dos cuentas resulta la variación de las reservas internacionales.

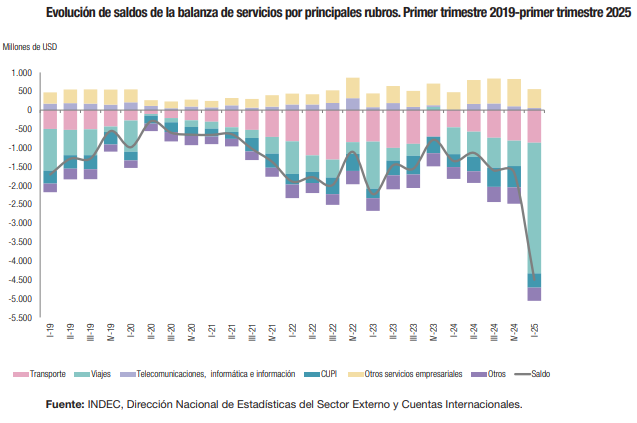

Los datos de la balanza de pagos del primer trimestre de 2025 fueron muy elocuentes: el déficit de cuenta corriente superó los USD 5000 millones (hace un año se había registrado un equilibrio), casi duplicando lo acordado con el FMI ¡para todo el año! El principal impulso lo dio el crecimiento de las importaciones tanto de bienes (+34% interanual) como de servicios (+66%), en un contexto de exportaciones amesetadas (+8%). El dato más saliente fue el fuerte incremento del déficit de turismo, el cual pasó de unos USD 700 millones el primer trimestre de 2024 a casi USD 3.500 millones, un aumento del resultado negativo de USD 2.750 millones. Todo esto, incluso antes del Mundial de Clubes.

| Los datos de importaciones se encuentran en línea con otros que se desprenden de las cuentas nacionales. Si bien el primer trimestre del año marcó una recuperación del nivel de actividad de 5,8% interanual (0,8% trimestral), con consumo privado en récord histórico (en términos absolutos, no así por habitante), las importaciones representaron el 32% del PBI, el porcentaje más alto en 135 años. |

|

| La cuenta corriente puede interpretarse de la siguiente manera: si hay superávit, entonces el país en su conjunto produce más de lo que gasta y ese excedente lo presta de una manera u otra al exterior, bajando la deuda externa (pública y/o privada); si hay déficit, en cambio, sucede lo contrario: gastamos más de lo que producimos y ese faltante nos lo presta el resto del mundo, aumentando la deuda externa (pública y/o privada). Así, en el primer trimestre del año la población argentina en su conjunto incrementó su deuda con el resto del mundo en más de USD 5.000 millones.¿Cómo se financió este déficit? En parte con entrada de capitales financieros, pero principalmente con caída en las reservas internacionales. Hay que tener en cuenta que el nuevo desembolso del FMI se dio en abril, por lo que no aparece en este dato del primer trimestre.A viajar que se acaba el mundoAdemás del Balance de pagos trimestral del INDEC, en estas semanas también se publicó el Balance de pagos mensual del BCRA. ¿Por qué dos instituciones públicas miden lo mismo? Porque no es exactamente lo mismo. Más allá de la diferencia temporal (uno es trimestral y el otro mensual), el INDEC mide las transacciones de bienes y servicios realizadas (se las llama devengadas, hayan sido o no pagadas en su totalidad), mientras que el BCRA mide los pagos efectuados por esas transacciones, lo que no siempre se da al mismo tiempo. Por ejemplo, si una importación se realiza en enero, pero se financia en 12 cuotas mensuales iguales, el INDEC considera que toda la importación se realizó el primer mes del año, porque en ese período entraron los bienes. En cambio, el BCRA divide esa importación en los 12 meses del año, porque es cuando salen los flujos de dinero. Así, cuando las importaciones del balance de pagos del INDEC son mayores que las del BCRA, la deuda de importadores está subiendo (se importaron más bienes y servicios de los que se pagaron); y cuando son menores, la deuda está cayendo (se pagaron más bienes y servicios de los que se importaron).Bueno, resulta que en mayo la cuenta corriente del balance de pagos del BCRA cumplió 12 meses consecutivos de déficit. En términos generales, la Argentina tiene un resultado positivo en el saldo comercial de bienes y resultados negativos en el saldo comercial de servicios y la cuenta de intereses (paga más intereses, utilidades, dividendos y remesas de las que recibe). Que la cuenta corriente sea superavitaria o deficitaria depende de si el saldo positivo de bienes llega a compensar los saldos negativos de servicios e intereses. Como hace un año calendario que no lo hace, la deuda externa del país (sector público o privado) ha venido aumentando.Si miramos con más detalle este indicador, notamos que el déficit de servicios es liderado por turismo, un servicio particularmente sensible al tipo de cambio. En los primeros 5 meses del año, este saldo negativo casi se triplicó al pasar de USD 1.600 millones en 2024 a USD 4.500 millones en 2025. Para tener un orden de magnitud, el déficit total de servicios de lo que va del año apenas supera los USD 5.000 millones, es decir que es casi totalmente explicado por turismo.A comprar dólares que se acaba el mundoPor el lado de la cuenta financiera del BCRA, de enero a mayo de 2025 muestra un superávit de más de USD 10.000 millones, explicado en su totalidad por el primer desembolso del programa con el FMI por USD 12.000 millones. En otras palabras, si no fuera por ese acuerdo, la cuenta financiera también sería deficitaria.Dentro de la cuenta financiera se puede ver cuántos dólares compraron las familias. Resulta que desde la salida del cepo en abril más de 1 millón de personas se llevaron USD 5.250 millones, cuando en los 14 meses previos se habían vendido apenas USD 2900 millones. Esto, lejos de ser una crítica a la relajación de las regulaciones cambiarias, es una clara señal de alarma acerca de la sostenibilidad del tipo de cambio.Así, luego de la fuerte acumulación de reservas internacionales de abril por el desembolso del FMI, en mayo volvieron a bajar en unos USD 2000 millones.A apostar que se acaba el mundoDesde el Gobierno salieron a calmar las aguas. Esta vez es diferente, argumentan, porque el sector público tiene superávit. Así, el déficit de cuenta corriente es responsabilidad exclusiva del sector privado. ¿Quién es el Estado acaso para decirle a las familias y empresas que están gastando por encima de sus posibilidades o que se están endeudando demasiado?, se preguntarán.El sector público influye en la economía de manera directa, por ejemplo, cuando construye un puente, pero también lo hace de manera indirecta, por ejemplo, cuando baja la tasa de interés para estimular que el sector privado se anime a gastar más porque es más barato financiarse o porque un plazo fijo no rinde tanto.Del mismo modo, el sector público puede influir de manera directa o indirecta en el mercado de cambio. La manera directa es comprando o vendiendo reservas internacionales. Como sabemos, esto no se hace desde que se relajó el cepo. Pero sí lo viene haciendo de manera indirecta. La semana pasada Emi nos contaba, Marty McFly mediante, cómo funciona el mercado de dólar futuro.También lo hace de manera indirecta dando señales diferentes a los distintos participantes del mercado de cambios.Para los inversores profesionales, el aumento de las reservas por el programa del FMI, más los desembolsos de otros organismos internacionales, el REPO con bancos privados y las licitaciones de deuda en pesos a suscribir en dólares (BONTE), invitan a aprovechar las tasas altas en pesos bajo la premisa de que el tipo de cambio no va a subir. Eso quitó demanda en el mercado de cambio. Al mismo tiempo, hasta junio había una reducción temporal de las retenciones, lo que aumentó la oferta en el mercado de cambios. El resultado, un tipo de cambio bajo.Los inversores de a pie, los que no se dedican a sacar el máximo provecho en el corto plazo sino que miran un horizonte más largo y conocen la historia del país, ven un dólar barato y aprovechan para comprar. Por eso los USD 5.250 millones de compras de las familias.No soy yo, sos vosPero, a pesar de la importancia del equilibrio presupuestario, que sea el sector público o el privado el que genera el déficit de cuenta corriente y endeudamiento en moneda extranjera es, en un punto, irrelevante. Si el resto del mundo decide dejar de financiar a la Argentina, ya sea por motivos internos (una mala elección del Gobierno) o externos (una sequía o una caída en el precio de la soja), los dólares se van a acabar y vamos a tener que dejar de consumir e invertir más de lo que producimos. Dado que no es posible aumentar mucho la producción en poco tiempo, lo que ajusta es el consumo y la inversión. Eso significa recesión, devaluación o, más probablemente, ambas: una devaluación que incremente los precios, reduzca los ingresos y provoque la recesión.En resumen, es cierto que el equilibrio presupuestario hace que la intervención directa del sector público no empeore las cosas. Pero no evita los riesgos. Sostener que sin déficit fiscal no hay posibilidad de crisis es fingir demencia, solo es funcional al objetivo electoral porque posterga la corrección, pero acumula inconsistencias que pueden hacer que el final de la película sea más dramático de lo que podría haber sido. A no ser que el Gobierno haya encontrado una manera de transformar pesos en dólares.Bonus TrackFundar publicó ayer un documento que analiza la apertura comercial del Gobierno: se ponen en riesgo 430.000 puestos de trabajo. Pero, lejos de oponerse, se propone una diferente: una apertura desarrollista.La semana pasada tuve el placer de estar en Sevilla, en la 4ta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas. Allí se firmó el Compromiso de Sevilla, un acuerdo político firmado por más de 70 países (EE. UU. estuvo ausente) acerca de dónde se debería fortalecer el financiamiento para el desarrollo en los próximos años. |

Guido Zack | Cenital